石砲台はなぜ造られた?

汕頭は広東省東部に位置し、南シナ海に面した港町として発展してきた街だ。古くから船運の拠点として栄え、さらに1858年の天津条約によって開港され外国船の往来も盛んになった土地である。

この天津条約が石砲台が建設されるきっかけになったと言って良いかもしれない。というのも天津条約は、アヘン戦争(1840〜1842年)やアロー戦争(1856〜1860年)を経て、中国(清)が欧米列強(イギリス、フランス、ロシア、アメリカ)と結ばされた不平等条約だったためだ。

このため外国船、特に西洋諸国の船が汕頭へ多数来訪することになった。この中には商船はもちろん軍艦も含まれていたため、沿岸防衛のための拠点として石砲台が造営されるようになったようだ。実際に汕頭を含む潮州地域の軍長官にあたる潮州総兵の方耀が「汕頭の安全防備」を理由に防衛拠点の建設を清朝政府に1874年に願い出て、5年後の1879年に海防要塞である石砲台が完成している。

それでは、石砲台を実際に見に行ってみよう。

石砲台の中へ

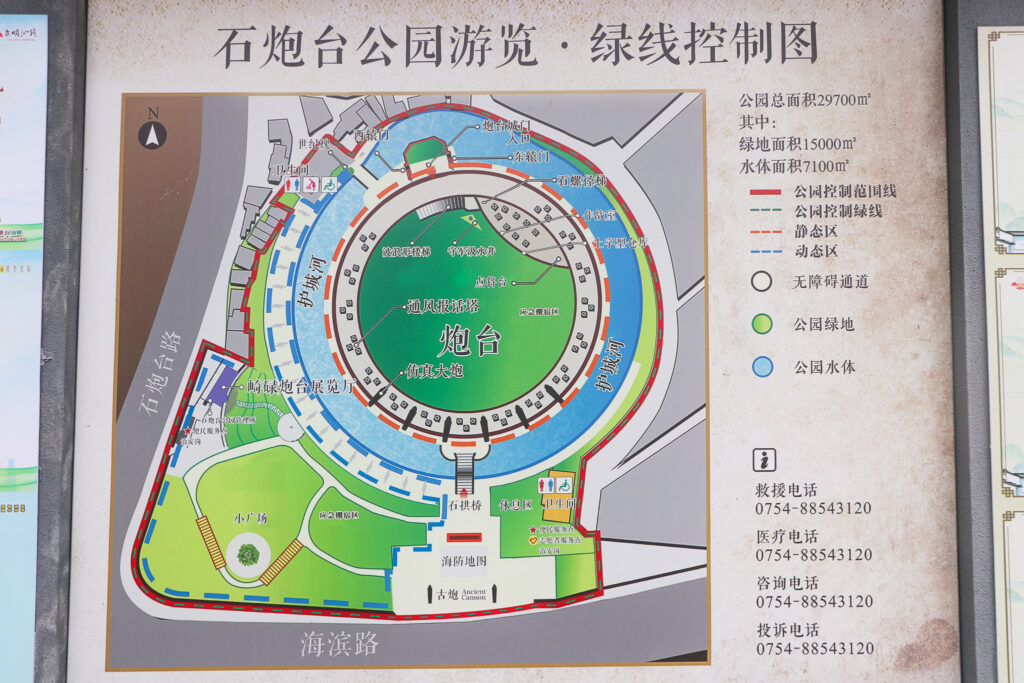

石砲台の前へとやってきた。目の前は石砲台公園になっており、地元の方々がのどかそうに過ごしている。石砲台の周りは水堀に囲まれていて、いかにも攻めにくそうだ。

壁の上に目をやると、大砲が置かれている。この大砲の先には南シナ海から汕頭港への入口があり、敵船が港へ入ってくるのを迎撃することができる立地になっているのだ。

堀にかかる橋を渡り、石砲台の中へ入ってみよう。

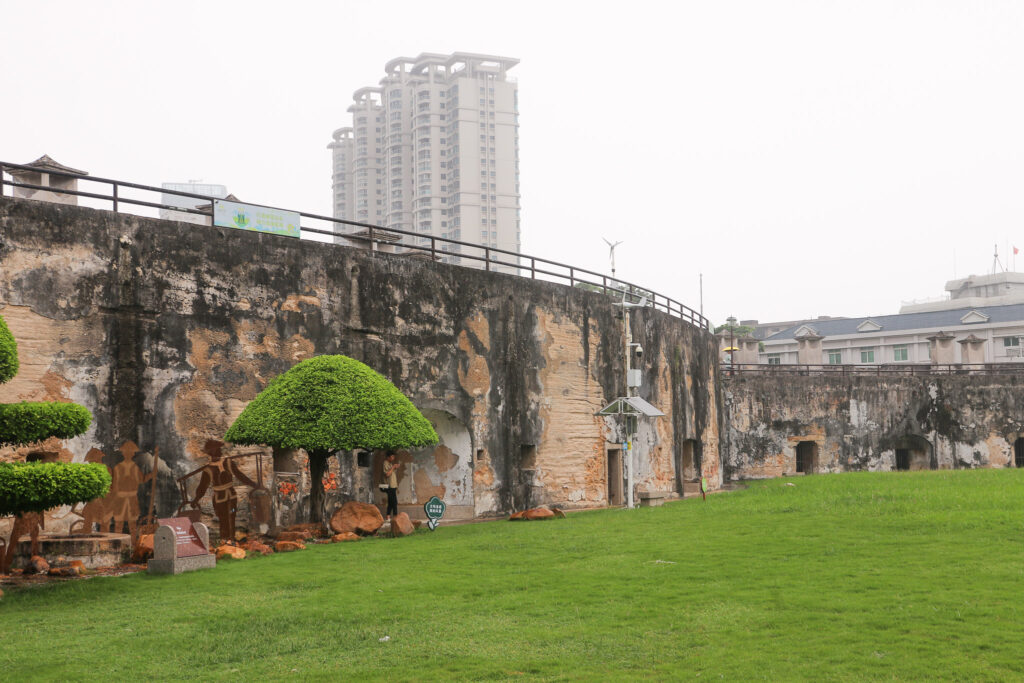

石砲台の外郭を回り、入り口を目指し歩いていく。近くに立つと角度がキツいことが分かり、この壁を登るのは難しそうだ。

入り口に辿り着いた。入り口の上には「崎碌砲台」と書かれている。「崎碌」は石砲台のある地域名とのことだ。では、中へと入ってみる(石砲台へは無料で入ることができるのも嬉しい)。

大砲が並ぶ

石砲台の中へと入った。外で思ったよりも広い敷地が広がっている。総面積は約19,607平方m、直径は116mもあるという。この直径の長さは、だいたい野球場のホームベースからバックスクリーンまでの距離にあたる。

壁もかなり高い。内壁は5.15m、外壁だと6mもの高さがある。

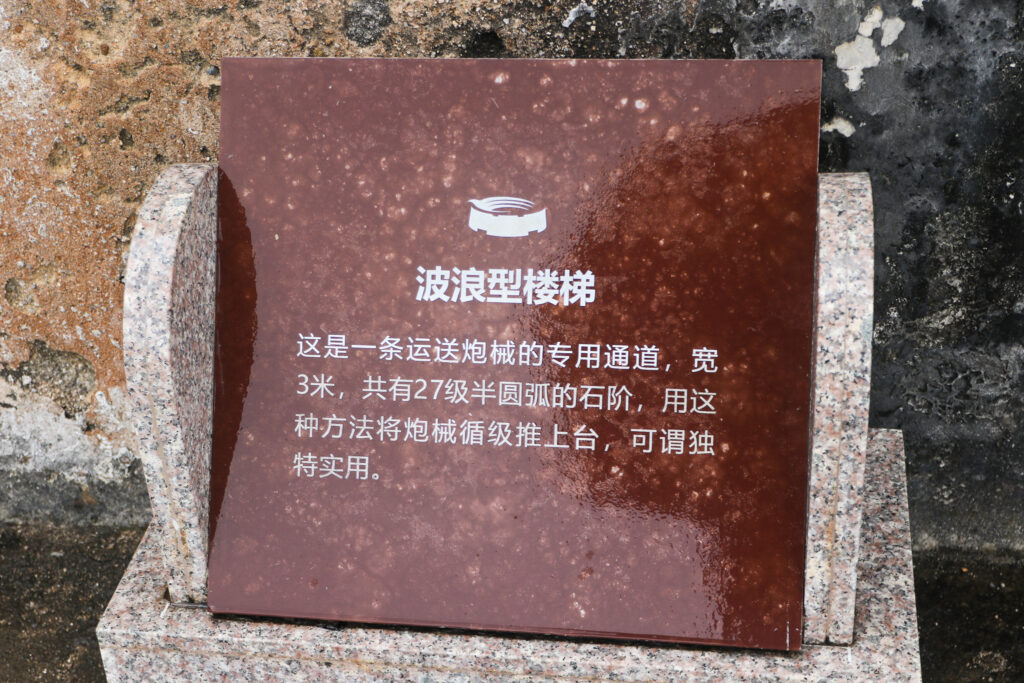

砲台へと登ろうとするところでおもしろいものを見つけた。「波状階段」だ。

波状になっていることで、荷車のタイヤをはめて登りやすくなっている。考えられた工夫だ。

中国でも珍しいものなのか、説明板が設置されていた。

さあ、砲台の上へ。すると早速大砲が並んでいた。大砲に刻まれる「大清」の文字に歴史を感じられる。

南シナ海に向いて設置されている大砲。たまたまこの時、大砲の先には船が停泊していた。当時であれば海上の船からこの大砲が複数見える様子は抑止力となっていたことだろう。

また大砲の後ろには72基の通気口が並んでいる。空気の行き来をはじめ、砲台の中の人との情報伝達にも使われていたんだとか。

その砲台の中の様子はこちら。ぐるっと一周にこのような空間が広がっている。

19世紀に建造された石砲台。当時アジアが直面していた西洋列強の脅威を身を持って感じられる場所であった。前の石砲台公園と合わせて散策するのに良い場所なので、ぜひ訪問先の候補に。

石砲台へのアクセス

「石砲台」の地図を以下のリンクから確認できます。ぜひ汕頭へ来た際には立ち寄ってみてください!

汕頭の他の名物や観光地を紹介しています!ぜひご覧ください!

コメント